Oleh: Widiatmoko Adi Putranto dan Regina Dwi Shalsa Mayzana

Katalogisasi arsip merupakan salah satu bagian penting dan tak terelakkan dari proses preservasi, tak terkecuali bagi arsip berjenis rekaman suara berupa album musik berbentuk CD (Compact Disc). Mengabaikan katalogisasi dapat memicu kemungkinan yang berujung pada inefisiensi upaya pelestarian. Sebaliknya, katalog yang akurat, konsisten, dan jelas (Read & Czajkowski 2003) penting untuk dihadirkan demi terciptanya keberlangsungan akses di masa depan. Namun, kegiatan tersebut ternyata menghadirkan cukup banyak tantangan, terutama bagi para kataloger pemula. Manifestasi album musik yang unik serta data yang seringkali dijabarkan secara implisit membuat kebutuhan informasi dalam pembuatan metadata katalog bisa jadi tidak berhasil diidentifikasi.

Siapa sangka layanan streaming musik yang dikabarkan menjadi musuh terbesar eksistensi album musik berbentuk fisik, justru dapat membantu kataloger pemula untuk melakukan identifikasi, deskripsi, maupun evaluasi atas informasi pada koleksi. Baru-baru ini, kegiatan praktikum dalam mata kuliah Prodi Kearsipan UGM, yaitu Pengolahan Bahan Pustaka, mencoba menelisik potensi Spotify sebagai salah satu layanan streaming musik paling populer saat ini dalam membantu proses katalogisasi koleksi arsip musik berbentuk CD. Informasi yang dibutuhkan dari suatu CD untuk dapat ditranskripsikan dalam metadata katalog, kerap kali tidak lengkap atau tidak mudah dibaca karena keterbatasan ruang, keinginan band, maupun kepentingan desain. Misalnya saja dalam pembuatan katalog album Calendar Days (2013) karya Dick Diver, mahasiswa—yang dikategorikan sebagai kataloger pemula—sangat mudah terjebak oleh sumber yang tidak kredibel atau data yang berbeda-beda serta tidak konsisten. Informasi yang tercantum di cover CD juga amat terbatas. Masalahnya, selain karena informasi eksplisit serta pengetahuan kataloger atas data band dan album tertentu umumnya cukup minim (seperti halnya konservator–kataloger biasanya mesti fokus pada satu bidang kerja), band Dick Diver juga sengaja mencantumkan informasi yang dipelesetkan pada sumber alternatif berupa akun media sosial Facebook mereka.

Gambar 1. Keterangan Anggota Band Dick Diver pada akun resmi Facebook (Dick Diver n.d.a)

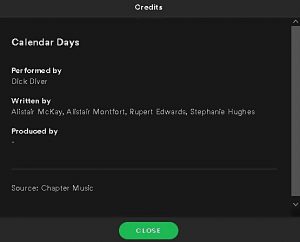

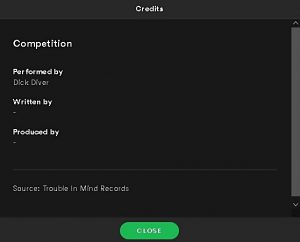

Akun Instagram mereka juga tak cukup membantu memberikan lebih banyak informasi. Selain itu, Dick Diver juga bukan band yang seringkali diulas maupun dikenal banyak lapisan segmentasi pendengar. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri untuk melakukan pencarian sumber alternatif selain melalui akun media sosial mereka. Sebagai platform streaming musik yang dikenal luas dan banyak digunakan, bukan tidak mungkin Spotify akan menjadi rujukan bagi para kataloger dalam melakukan evaluasi data yang mereka butuhkan. Fitur about artist serta music credit pada Spotify mampu menyediakan sebagian data-data yang dibutuhkan dalam katalogisasi, misalnya informasi mengenai penulis lagu, produser, hingga label rekaman pembuatan album musik itu bernaung (Spotify 2018). Meskipun begitu, beberapa kolom di dalam fitur music credit Spotify seringkali masih belum terisi. Sehingga, platform ini sudah mampu membuka jalan bagi kataloger untuk melakukan uji silang data-data yang mereka kumpulkan dari berbagai sumber lainnya. Mengapa merujuk pada Spotify?, tentu karena kredibilitas dan spesifikasinya pada platform musik yang saat ini semakin populer.

Gambar 2. Music Credit pada Album Calendar Days oleh Dick Diver dan Music Credit pada Album Melbourne, Florida oleh Dick Diver

Pada era banjir informasi seperti sekarang, mengambil dan menganalisis data dari layanan streaming serta platform lain sebenarnya telah menjadi kegiatan penting yang sangat memengaruhi pengambilan keputusan sehari-hari (Maasø & Hagen 2020). Walaupun belum sepenuhnya mencantumkan data secara komprehensif untuk semua band, Spotify terbukti memiliki potensi besar dalam membantu kataloger mengambil keputusan ketika melengkapi metadata pada proses katalogisasi arsip album musik berbentuk CD. Bukan tidak mungkin apabila kolom dalam fitur-fiturnya telah terisi data dengan lengkap, platform tersebut akan menjadi rujukan utama untuk melakukan identifikasi maupun evaluasi data-data yang diperlukan dalam proses katalogisasi. Hal ini penting untuk terus dikaji mengingat tidak semua informasi yang dibutuhkan selalu tersedia secara eksplisit pada album CD itu sendiri. Nantinya, potensi ini juga akan membantu proses katalogisasi yang tak mudah terhadap arsip-arsip rekaman suara berupa album band berbentuk CD, terutama bagi kataloger pemula dan band-band yang belum dikenal luas. Yang penting didiskusikan selanjutnya adalah apa yang dibilang Oleksandr Pastukhov (2018) dari Universitas Malta bahwa sebagai fakta, metadata tidak masuk dalam perlindungan hak cipta. Di sisi lain, kreasi, deskripsi dan cara penyusunannya bisa.

Referensi:

Dick Diver 2013, Calendar Days, CD, Chapter Music, Melbourne.

— 2015, Melbourne, Florida, CD, Chapter Music, Melbourne.

— n.d.a, About: Dick Diver Band, Facebook, diakses pada 26 Juni 2020, <https://www.facebook.com/dickdiverband/about/?ref=page_internal&_rdc=1&_rdr>.

— n.d.b, Music credit: Calendar Days, Spotify, diakses pada 10 Juni 2020, <https://open.spotify.com/album/2ZEleVTPShrbq6IUXSecYv?si=DrdpTseWT0SUY0Li6dF9y>.

— n.d.c, Music credit: Melbourne, Florida, Spotify, diakses pada 12 Juni 2020, <https://open.spotify.com/album/4xcqP7mqA3zF0camxgwQBo?si=I81wmEiYRyiVe1Fr_ndHLA>.

Maasø, A, & Hagen, AN 2020. ‘Metrics and decision-making in music streaming’, Popular Communication, vol. 18, no. 1, pp. 18-31.

Pastukhov, O 2018. ‘Legal issues surrounding digital archiving’ dalam M Dobreva (ed.), Digital Archives: Management, use and access, Facet Publishing, London, pp. 73-95.

Read, J & Czajkowski, A 2003, Cataloguing without tears: Managing knowledge in the information society, Chandos Publishing, Oxford.

Spotify 2018, ‘Spotify Now Displays Songwriter Credits’, Spotify for Artists, 02 Februari, diakses pada 9 Juni 2020, <https://artists.spotify.com/blog/spotify-now-displays-songwriter-credits>.

Berawal dengan nama KUNCI Cultural Studies Center, KUNCI adalah kelompok belajar yang dibentuk oleh Nuraini Juliastuti dan Antariksa pada tahun 1999 sebagai upaya untuk membentuk ruang alternatif pasca kejatuhan Orde Baru. Pada praktiknya, KUNCI berperan sebagai pusat kajian budaya nirlaba melalui kerja-kerja penelitian dan publikasi dalam semangat lintas disiplin dan lokalitas seputar seni, budaya dan pendidikan alternatif. KUNCI membayangkan diri sebagai ruang produksi pengetahuan yang berpijak pada kesadaran praksis politik budaya di tengah politik praktis yang berkembang setelah kejatuhan rezim.

Berawal dengan nama KUNCI Cultural Studies Center, KUNCI adalah kelompok belajar yang dibentuk oleh Nuraini Juliastuti dan Antariksa pada tahun 1999 sebagai upaya untuk membentuk ruang alternatif pasca kejatuhan Orde Baru. Pada praktiknya, KUNCI berperan sebagai pusat kajian budaya nirlaba melalui kerja-kerja penelitian dan publikasi dalam semangat lintas disiplin dan lokalitas seputar seni, budaya dan pendidikan alternatif. KUNCI membayangkan diri sebagai ruang produksi pengetahuan yang berpijak pada kesadaran praksis politik budaya di tengah politik praktis yang berkembang setelah kejatuhan rezim. Pengelolaan arsip utamanya berperan sebagai infrastruktur penelitian sekaligus hasil penelitian yang dapat disebut sebagai perangkat ‘rumah/kantor’. Bentuk kerja yang mendorong inisiatif masing-masing individu dalam kerja-kerja kolektif mendorong pengelolaan arsip audio visual berbasis inisiatif masing-masing anggota. Beberapa dari kami akan mendaftar, mengelompokkan, dan melabeli arsip tersebut utamanya sebagai hasil penelitian yang dapat diakses sewaktu-waktu baik secara fisik atau digital secara intuitif, terbuka dan swa-reproduksi sesuai ketertarikan masing-masing anggota yang tidak selalu memproyeksikan masa depan.

Pengelolaan arsip utamanya berperan sebagai infrastruktur penelitian sekaligus hasil penelitian yang dapat disebut sebagai perangkat ‘rumah/kantor’. Bentuk kerja yang mendorong inisiatif masing-masing individu dalam kerja-kerja kolektif mendorong pengelolaan arsip audio visual berbasis inisiatif masing-masing anggota. Beberapa dari kami akan mendaftar, mengelompokkan, dan melabeli arsip tersebut utamanya sebagai hasil penelitian yang dapat diakses sewaktu-waktu baik secara fisik atau digital secara intuitif, terbuka dan swa-reproduksi sesuai ketertarikan masing-masing anggota yang tidak selalu memproyeksikan masa depan. Tidak ada alur khusus dalam pengaturan arsip. Pendekatan label tagging atau kata kunci yang juga hadir di wahana archive.org dan website lainnya, juga berlaku pada pelabelan intuitif arsip-arsip fisik baik dokumen, publikasi, atau materi cetak lainnya hingga menuju kotak penyimpanan dan rak-rak kabinet. Sebagai organisasi yang tidak dapat digolongkan ke dalam institusi publik penuh, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat ataupun seperti Pustaka publik (Kota,Daerah, atau bahkan Universitas), kami mengelola jangkauan publik dalam kerangka semi-terbuka. Semi-terbuka mengacu kepada pembukaan akses formal sebesar-besarnya atas seluruh kegiatan publik melalui berbagai pintu seperti pustaka, website dan Klub Numpang Baca.

Tidak ada alur khusus dalam pengaturan arsip. Pendekatan label tagging atau kata kunci yang juga hadir di wahana archive.org dan website lainnya, juga berlaku pada pelabelan intuitif arsip-arsip fisik baik dokumen, publikasi, atau materi cetak lainnya hingga menuju kotak penyimpanan dan rak-rak kabinet. Sebagai organisasi yang tidak dapat digolongkan ke dalam institusi publik penuh, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat ataupun seperti Pustaka publik (Kota,Daerah, atau bahkan Universitas), kami mengelola jangkauan publik dalam kerangka semi-terbuka. Semi-terbuka mengacu kepada pembukaan akses formal sebesar-besarnya atas seluruh kegiatan publik melalui berbagai pintu seperti pustaka, website dan Klub Numpang Baca.